皆さんこんにちは、鍼灸師のかんのです!

最近疲れやすくなって・・・

夕方にはクタクタになってしまいます。

だいぶお疲れのようですね。

他にどんな症状がありますか?

最近風邪を引きやすくなりました。

あと、やる気が出なくて困っています。

Dさんは気虚(ききょ)の傾向があるかもしれません。

詳しくお話を聞かせて頂けますか?

やらなきゃならないことはたくさんあるのにやる気が出ない・・・

それは「気虚」のせいかもしれません。

今回は「気虚タイプ」について詳しく解説します!

気虚って何?どんな状態?

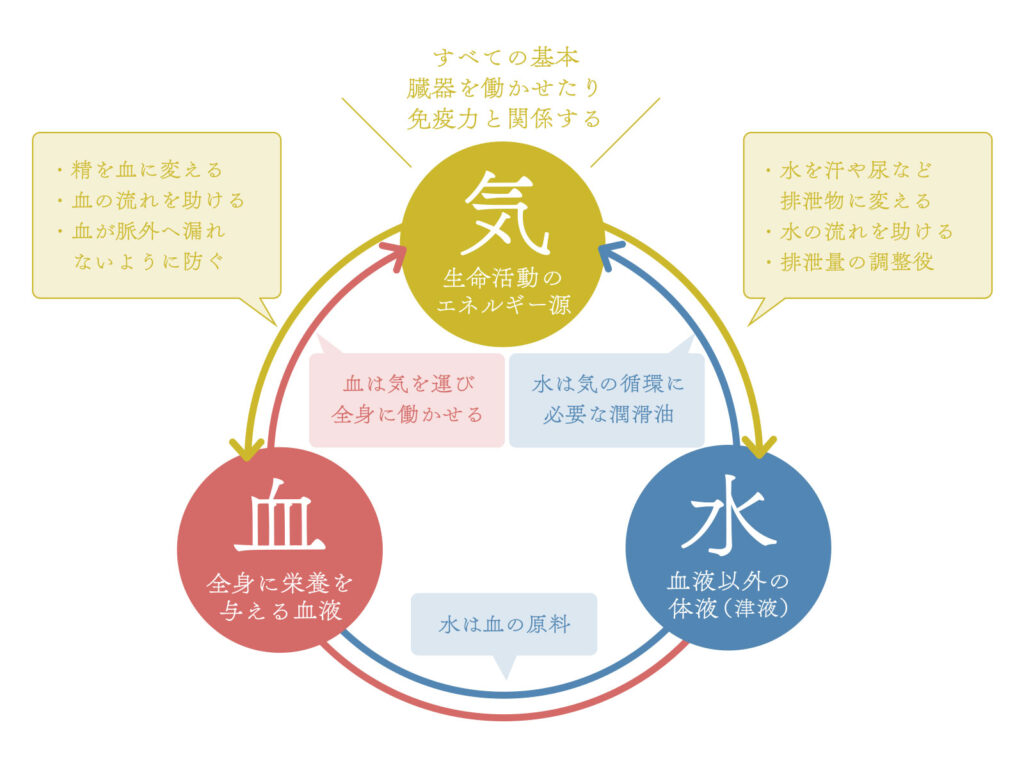

東洋医学では、身体の「気・血・水」のバランスを重要視します。

このバランスが崩れることで体調不良が起こるのですが、中でも「気」が不足してる状態を「気虚」といいます。

・気を身体の中でうまく作れなくなってしまった

・元々ある気を消耗してしまった

等の理由のために、体内の気の量が減ってしまっている状態のことです。

そもそも「気」って何?

そもそも「気」って何なんですか?何だか怪しい・・・

その気持ち、よ~く分かります。

私も鍼灸の学校に行っている時、「何なの!?意味分からない」と思いました。

でも、実は皆さんも日常的に「気」を使っているんですよ。

気を使う、気を遣う、気を付ける、気に入る、気が滅入る、気にする、気がつく、

気が強い、気が弱い、気がきく、気軽、気が重い、気にかける etc…

よく使う言葉ばっかりですね!

「この部屋、空気が悪いな〜」と感じたり、相手の様子を見てタイミングを伺ったり・・・

実はみなさん日々「気」を読み合っているんです。

こう考えると、「気」は身近なものだと感じられると思います!

「気」とは、人体を構成し、生命活動を維持する極めて細かい物質を表します。

全身の組織や器官を巡り、生命活動の原動力となります。

気には生まれ持った「先天の気」と、飲食物から得られる「後天の気」があります。

気は更に4つの種類に分類され、

・先天の気である「原気(げんき)」

・呼吸や血流を司る「宗気(そうき)」

・栄養分を持つ「営気(えいき)」

・身体を防御する「衛気(えき)」

これらの「気」がお互いにバランスを取りながら人体の健康を維持しています。

・・・何だか難しいですが、「気のバランスが崩れると身体の調子がおかしくなる」という解釈でOKです!

気虚の症状は?

気虚を起こすと身体の機能がうまく働かなくなり、不調として出てくるのですね。

では具体的にどんな症状が出るのでしょうか?

詳しく解説します!

倦怠感、身体がだるい

気虚に特徴的な症状は何といっても「倦怠感」です。

気が不足していることで全身に栄養が行きわたらず、疲れやすくなります。

また身体に力が入らなくなります。

休んでも休んでも身体がだるい・・・寝ても疲れがとれない・・・

そういった症状のある方は「気虚」状態かもしれません。

気分が落ち込む、やる気が出ない

気=生命エネルギーといえるので、気虚になると身体だけでなく精神的な活力も低下します。

東洋医学では心と身体は繋がっていると考えるので、身体のだるさが続くと気分もどんどん落ち込んでいきます。

めまい

東洋医学では、気虚により頭部に栄養が届ける力が弱くなる為にめまいが出ると考えます。

栄養不足でめまいがする・・・というふうに考えると納得ですね。

息切れ、話すのがおっくうになる

呼吸担当の気である「宗気(そうき)」や「肺」の気が不足すると、息切れが起こります。

また、話すのがかったるくなり、面倒くさがるようになります。

いつもダルそうな話し方をしているあの人も、もしかしたら気虚タイプかも・・・?

汗をかきやすい

身体を守る力を持つ「衛気(えき)」が不足すると、汗腺を閉じる力が弱まるため、

暑くないのに自分だけ汗をかくという状態になります。

周りの人は汗をかいていないのに自分だけ汗をかいて恥ずかしい・・・

そんな方はもしかすると気虚の症状かもしれません。

風邪をひきやすい

身体を守る「衛気」が不足すると、風邪を引きやすく、病気にかかりやすくなります。

気虚=免疫機能の低下と言うことができるでしょう。

下痢しやすい

気虚タイプの方は、食べ物の栄養を気に変化させるための「脾」という臓腑の働きが弱っていることが多いです。

食べたものをうまく消化吸収できずに下痢気味になってしまいます。

寒がりになる

気には身体を温める作用(温煦作用)があります。

気虚になると身体を温める力が少なくなるため、寒がりになります。

どうして気虚になるの?

気虚の特徴、何個も当てはまります・・・

現代人は忙しい生活を送っているので、気虚の方はとっても多いんですよ。

どうして気虚になってしまうのか、教えてください!

詳しく解説します!

栄養が足りていない

栄養不足だと、体内で気を作り出す材料が少ないので気虚状態となります。

現代人の食事は栄養のバランスが偏りやすく、

カロリーは摂りすぎだけど必要な栄養が足りていない「質的栄養失調」という状態の方が増えています。

パスタやパンなどの単品でお腹をいっぱいにしていたり、

食事を摂らない習慣があったり、忙しさで食事が摂れなかったりすると、更に栄養不足が加速します。

疲れすぎている

激務などで慢性的に疲労が溜まることで、気がどんどん消耗してしまいます。

また睡眠不足だと気の回復ができず、気虚状態が悪化していきます。

脾と胃が弱っている

東洋医学で気の生成に関わる主な臓器は「脾」と「胃」です。

脾胃が弱くなると、食べ物や飲み物からうまく気を作ることができずに気虚状態となります。

たくさんご飯を食べているのに元気が出ない、消化不良でうまく吸収できない方は脾胃の不調かもしれません。

セルフチェック!気虚の身体的な特徴は?

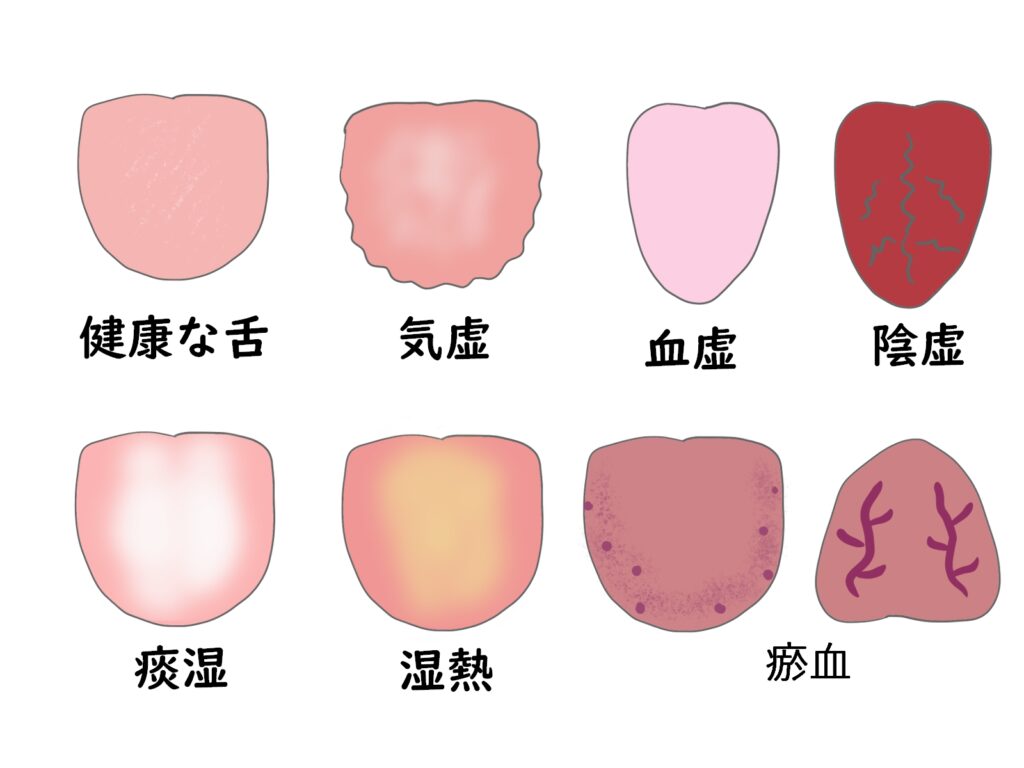

東洋医学では、舌や脈を見ることで身体の状態をチェックします。

気虚の身体にみられる特徴は以下の通り。

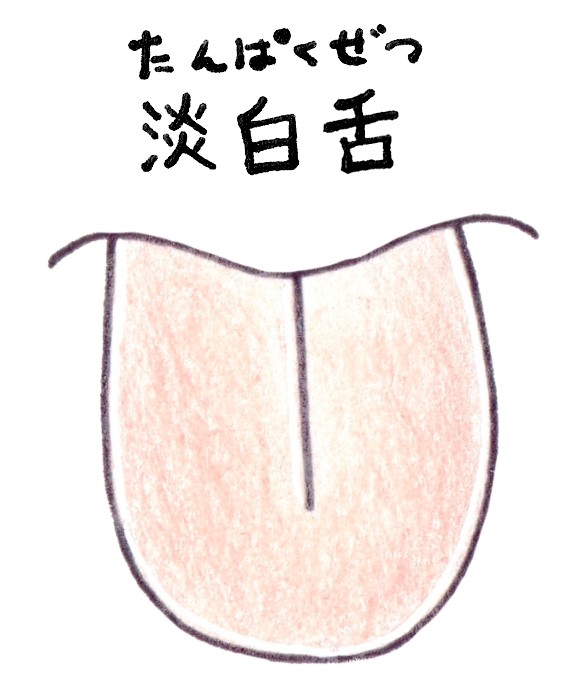

舌の色が淡い:薄ピンクが正常ですが、気虚の人は白っぽい舌をしています。

舌の苔が少ない、薄い:白い苔が薄くついているのが正常ですが、エネルギー不足のために舌に苔がつかなくなります。

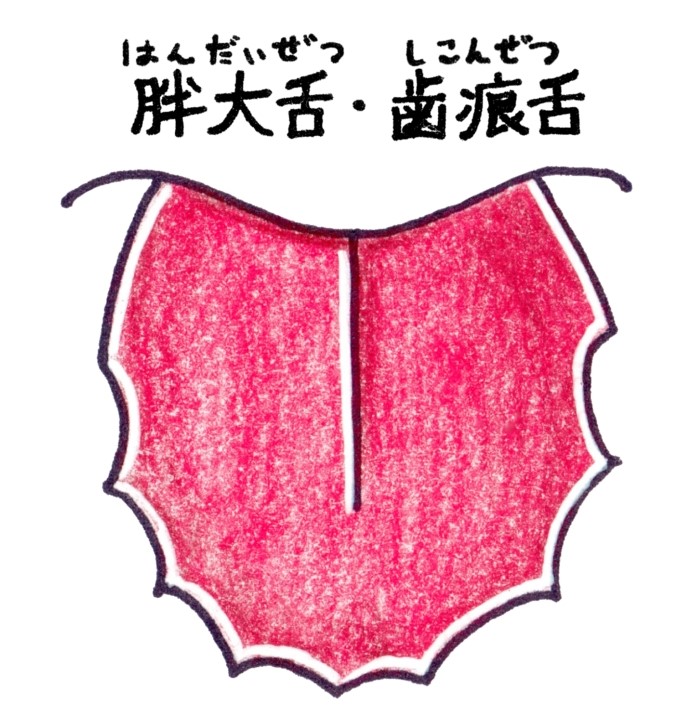

舌が腫れぼったくなる:気には身体の部品を正しい場所に留めておく力があるのですが、気虚によってその力が低下し、舌が大きく腫れぼったくなります。

舌に歯形がつく:舌が腫れぼったくなるので舌の横に歯形がつきやすくなります。

脈が細く、弱くなる:体内のエネルギー不足で脈が弱くなります。

鏡でご自身の舌をチェックしてみるのもおすすめです!

気虚の改善方法は?

気虚のこと、よく分かりました。

でも具体的にどうすればいいんですか?

日常生活の注意点をいくつかお伝えしますね!

十分な休養

まずは十分な休養を取ること!

皆さん、スケジュール帳に空きはありますか?

仕事に勉強、家族の予定、遊びの予定など、気付いたら全く休みがなかった・・・

そんな方もいらっしゃるのではないでしょうか。

できれば週に1回、難しければ月に1日でも何も予定のない休日を作ってみて下さい。

1日すべて休んで、身体を休めて下さいね。

睡眠環境を整える

寝る前についついスマホを触ってしまうことはありませんか?

寝る前に明るい光を目に入れてしまうのは、睡眠の妨げになります。

良質な睡眠は気を回復させるために重要です!

寝る少し前からスマホを控え、明かりを暗くする等で睡眠に向けた準備をしていきましょう。

サウナは×!適温での入浴

現在は「サウナで整える」健康法がすっかり根付いていますよね。

ですが気虚タイプの方にサウナはおすすめできません!

元々気が不足しているところに、高温で汗を出すことで更に気が不足してしまう原因となります。

良かれと思って頑張ってサウナに入ったのに、もっと身体がだるくなってしまうなんてことに・・・

気虚タイプの方には、ぬるめのお湯(38~40℃)で身体がだるく前に出ることをおすすめします!

消化に良い食事

食事の乱れは、気の生成に重要な役割を果たす「脾」を失調します。

脾が弱い方は食事の栄養を気に変化させる機能が弱っているので、気虚になりやすいです。

脾に優しい食事を心がけましょう!

具体的には、

パンよりお米:お米には気を補う作用があります。

「気」の旧字体である「氣」の真ん中にはお米の字がありますね。

昔からお米が気の生成に深く関わっていると考えられていたのです。

おかゆのように、消化しやすい形にするのがおすすめです◎

かぼちゃやさつまいもを取り入れる

気虚が進行すると、陽虚といって冷えの症状が出てきます。

気虚タイプの方は冷え症になりやすいので、身体を温める作用のあるかぼちゃやさつまいも等を食事に取り入れることをおすすめします!

かぼちゃ、さつまいも等の優しい甘味は脾を補ってくれます。(甘いものの食べ過ぎは逆効果なので注意です!)

肉は脂っこくないものを

油分が多すぎるものは脾にダメージを与えます。鶏肉などの油が少ない肉を選ぶのが良いでしょう。

しゃぶしゃぶ等で油を落とすのも良いですね!

気虚を改善して元気に過ごそう!

いかがでしたでしょうか?

原因不明の身体のだるさでお困りの方、風邪を引きやすくて困っている方、

慢性的に下痢気味でお困りの方・・・

そんな方はもしかしたら「気虚」体質かもしれません。

ご自身の体質の大枠を掴んでおくと今後の体調管理がとても楽になりますよ!

どうぞお身体大切に、養生なさってください♪